Ein Großteil der Gesellschaft wird täglich mit dem Thema Obdachlosigkeit konfrontiert – häufig geschieht das über die Begegnung und Wahrnehmung von Obdachlosen im Alltag. Gelegentlich wird dieses gesellschaftliche Problem auch in den Medien populär. Vor allem im Winter ist Obdachlosigkeit immer wieder Thema und bedauerlicherweise oft mit Bezug zu einem Kältetod. Mit diesem Artikel wollen wir Licht in ein omnipräsentes Themenfeld bringen und das Bewusstsein für dieses gesellschaftliche Problem schaffen. Wir zeigen auf, was eigentlich Obdachlosigkeit ist, wie die Lage in Deutschland aussieht, wie Menschen obdachlos werden und welchen Auswirkungen sie gegenüberstehen. Abschließend zeigen wir aktuelle Maßnahmen im Kampf gegen Obdachlosigkeit auf – im nächsten Artikel verraten wir euch Möglichkeiten, wie ihr selbst aktiv werden könnt.

Was ist Obdachlosigkeit?

Als obdachlos werden Personen bezeichnet, die weder einen festen Wohnsitz noch eine Unterkunft haben. Das führt dazu, dass sie auf der Straße leben und übernachten. Ihre Zufluchtsorte sind oft Hauseingänge, Parks, Bahnhöfe oder Brachflächen.

Häufig werden die Begriffe „obdachlos“ und „wohnungslos“ synonym verwendet. Im Gegensatz zu Obdachlosen haben wohnungslose Menschen zwar eine Unterkunft, besitzen allerdings keinen gültigen Mietvertrag. Das heißt, dass sie nicht auf der Straße leben und in der Regel in Notunterkünften, Wohnheimen oder bei Freunden/Familie unterkommen.

Obdachlosigkeit in Deutschland

Im Jahr 2017 wurde die Zahl der Obdachlosen in Deutschland auf ca. 50 000 Menschen geschätzt. Durch die Komplexität in der Messung gibt es in Deutschland noch keine genaue Zählung der Obdachlosen – einige Städte (wie z.B. Berlin) sind allerdings in der Vorbereitung auf solch eine Zählung. Unter anderem ist damit die Hoffnung verbunden, dass kurzfristig das Unterstützungsangebot entsprechend skaliert wird und mittel-/langfristig auch mit strukturellen Maßnahmen (z.B. Ausbau von Sozialwohnungen) besser gegen Obdachlosigkeit angegangen werden kann. Zudem hat die Quantifizierung der Obdachlosigkeit nicht nur den Effekt, die Relevanz und Dringlichkeit des Themas zu unterstreichen – durch die bessere Greifbarkeit werden Entscheidungen über mögliche Investitionsvolumina fundierter.

Gründe für Obdachlosigkeit

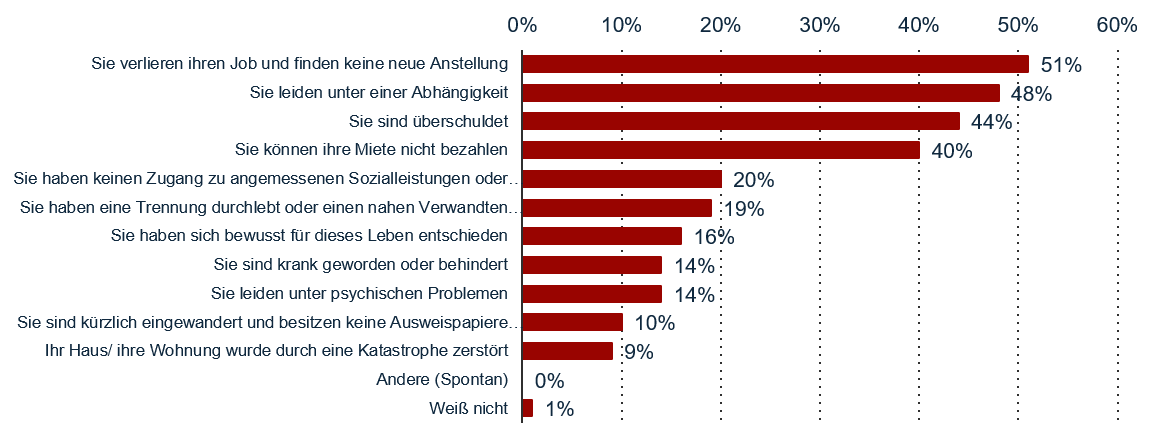

Für das Abrutschen in die Obdachlosigkeit können diverse Auslöser verantwortlich sein. Folgende Abbildung zeigt die öffentliche Wahrnehmung bezüglich der Gründe für Obdachlosigkeit – diese Ergebnisse basieren auf einer Umfrage der Europäischen Kommission (2010).

1 Welche Gründe sind Ihrer Ansicht nach hauptsächlich dafür verantwortlich, dass Menschen obdachlos werden?

Es ist zu erkennen, dass viele unterschiedliche Gründe genannt wurden und einige von diesen (wie z.B. Jobverlust oder Abhängigkeit) in der Gesellschaft als hauptverantwortliche Auslöser für Obdachlosigkeit zu scheinen. Allerdings ist oft nicht nur einer der oben genannten Gründe allein für den Verlust der Unterkunft verantwortlich, sondern es handelt es sich in den meisten Fällen um eine Kombination oder gar eine Kennenreaktion. Wir haben die Gründe nachfolgend in a) systembezogene / strukturelle Probleme in Politik & Wirtschaft sowie in b) individuelle Probleme und Schicksalsschläge gegliedert:

a) Systembezogene / strukturelle Probleme

Die Bundesrepublik Deutschland bietet die Möglichkeit auf staatliche Sozialhilfen, die bedürftigen Bürgern eine Grundsicherung bieten sollen. Anspruch auf solche Hilfeleistungen haben in der Regel Menschen, die nicht aus eigener Kraft die Mittel zur Deckung der notwendigen Bedarfe erbringen können.

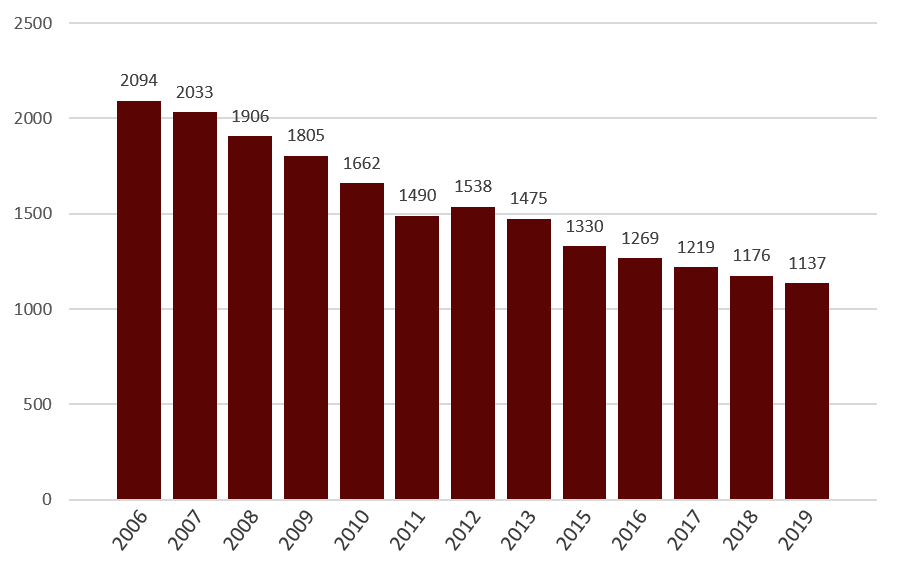

Zu den Aufgaben des Sozialstaates fällt unter anderem auch die soziale Wohnungspolitik, die durch diverse Instrumente und Maßnahmen den Bürgern Zugang zum Wohnungsmarkt sicherstellen soll – ein zentrales Instrument vor dem Hintergrund der Obdachlosigkeit ist der soziale Wohnungsbau. Der Staat subventioniert die Erstellung von Wohnungen und beschränkt im Gegenzug sowohl die Miethöhe auf die so genannte Kostenmiete als auch den Personenkreis, der eine geförderte Wohnung mieten darf. Wie folgende Abbildung jedoch zeigt, schrumpft der Bestand der Sozialmietwohnungen in Deutschland konstant. Das führt dazu, dass auch bedürftige Menschen den steigenden Kosten auf dem privaten Wohnungsmarkt gegenüberstehen – bei unerwartetem Anstieg von Kosten (z.B. durch Scheidung) oder abrupten Einschränkungen in den Einnahmen (z.B. durch Jobverlust) wird wird die Zahlungsfähigkeit für die Miete gefährdet und für die Betroffenen entstehen verheerende Folgen.

2 Bestand der Sozialmietwohnungen in Deutschland (in 1000)

b) Individuelle Probleme und Schicksalsschläge

Hinter den Geschichten vieler Obdachloser steckt ein Aufeinandertreffen verschiedener Krisen und Schicksalsschläge, das diese Menschen in die Situation gebracht hat. Die häufigsten Auslöser sind Jobverluste und Trennungen von Lebenspartnern. Diese können direkte finanzielle Auswirkungen haben und zur Überschuldung sowie Zahlungsunfähigkeit führen. Es kommt zu Mietrückständen und im schlimmsten Fall zur Zwangsräumung und den Verweis in eine Notunterkunft, sollte der Betroffene keine Alternativen wie z.B. die Unterkunft bei Freunden/Familie haben.

Schicksalsschläge sind allerdings nicht immer allein dafür verantwortlich, einen Menschen in die Obdachlosigkeit zu befördern. Essenziell ist hier, wie die Betroffenen mit den Problemen umgehen und welche Unterstützung sie aus ihrem sozialen Umfeld erwarten können. Das gilt auch für Menschen, denen aus anderen Gründen die Obdachlosigkeit droht. Das können sowohl Spiel-/Drogensüchtige, psychisch Erkrankte oder auch entlassene Häftlinge sein. Bei Jugendlichen ist es nicht selten auch ein problematisches und konfliktbehaftetes Elternhaus. Dem betroffenen Menschen wird in der Regel zunächst eine Notunterkunft von der Stadt zugewiesen – wie weiter unten beschrieben wird, wird dieses Angebot allerdings nicht immer wahrgenommen.

Sind Menschen in der Obdachlosigkeit gelandet und konnten nicht durch Bekannte oder die staatliche Hilfe aufgefangen werden, sind sie mit Hindernissen konfrontiert, die eine Befreiung aus der Situation erschweren. Verschuldete Bürger oder anderweitig finanziell instabile Menschen finden durch die fragliche Bonität bei Vermietern kein Vertrauen und finden keine Wohnung. Ähnlich geht es Menschen mit einer kriminellen Vergangenheit. Auch bei Jobverlusten erweist sich eine Suche bei obdachlosigkeit und schwieriger Vergangenheit als schwer. Somit begegnen sie der Schwierigkeit, keine neue Chance auf einen Neustart zu bekommen und fallen in eine Abwärtsspirale.

Sicherlich gibt es auch Menschen, die sich bewusst für ein Leben auf der Straße entscheiden und beziehbare Leistungen nicht in Anspruch nehmen wollen. Allerdings macht diese Gruppe nur einen Bruchteil der Obdachlosen aus.

Auswirkungen der Obdachlosigkeit auf die Betroffenen

Die Obdachlosigkeit hat auf die auf die betroffenen Menschen oft mehrere Auswirkungen. Da diese Effekte einander sogar verstärken, ist den Obdachlosen der Ausweg aus ihrer misslichen Situation meist erschwert.

-

Gesundheit:

Obdachlose haben einen eingeschränkten Zugang zu Nahrungsmitteln, Hygieneeinrichtungen sowie zu warmen Schlafplätzen. Die mangelnde Deckung dieser Grundbedürfnisse führt dazu, dass sie diversen körperlichen Belastungen ausgesetzt sind und durch ein dadurch geschwächtes Immunsystem auch anfälliger auf Krankheiten sind. Parallel dazu haben sie in ihrer Situation meistens einen erschwerten Zugang zur gesundheitlichen Versorgung. Durch die scheinbar perspektivlose Lage ist Drogenkonsum (z.B. Alkohol) nicht selten ein Mittel zur Betäubung und Ablenkung von der misslichen Lebenslage – die kurzzeitige Befriedigung macht die betroffen Menschen jedoch anfälliger für regelmäßigen Konsum und dadurch für Sucht.

-

Soziale Ausgrenzung:

Aufgrund gesellschaftlicher Vorbehalte und Vorurteile erleben obdachlose Menschen häufig soziale Kälte und Abneigung durch Mitbürger – in den schlimmen Fällen geht das sogar bis zur Diskriminierung. Ihnen wird das Gefühl gegeben, dass sie nicht Teil der Gesellschaft sind und einer minderen Gesellschaft angehören. Zudem besteht ihr soziale Netzwerk oft aus anderen Obdachlosen, in welchem sie unter Gleichgesinnten sind und sich hier weniger ausgegrenzt fühlen. Allerdings heißt das meistens auch, dass sie unter anderen Obdachlosen weniger Perspektiven finden, um aus ihrer schwierigen Situation auszubrechen. Der Zugang zu staatlichen Unterstützungen und Behörden-Angelegenheiten wird durch bürokratische Vorgaben und Prozesse erschwert – meist wird hierfür und auch bei der Arbeitssuche eine Meldeadresse benötigt. Die Konsequenz ist ein Leben in Isolation und Einsamkeit.

-

Sicherheit:

Durch die fehlende sichere Unterkunft sind Obdachlose nicht sicher vor gewalttätige Angriffen. Geschehenisse in der Vergangenheit zeigen, dass man dieses Thema bedauerlicherweise nicht vernachlässigen darf. Außerdem haben die Menschen auf der Straße nur begrenzte Möglichkeiten zum Schutz ihrer persönlichen Gegenstände und Dokumente.

Die menschlichen Existenzbedürfnisse (z.B. nach Nahrung oder Schutz) sowie weitere Grundbedürfnisse wie dem Streben nach einem sozialen Umfeld oder Anerkennung werden in der Obdachlosigkeit nur in allernötigstem Maße gedeckt. Das führt dazu, dass diese Menschen oft gar nicht an höhere Bedürfnisse (z.B. Selbstverwirklichung) denken können. Im Gegenteil sogar: ihre scheinbar aussichtslose Lage hat Konsequenzen, die einen Ausbruch aus der Obdachlosigkeit sogar erschweren. Die Menschen scheinen oft in einer Abwärtsspirale gefangen. Die damit verbundene Hoffnungslosigkeit und die körperlichen sowie psychischen Belastungen führen zu einer kürzeren Lebenserwartung.

Maßnahmen in der Obdachlosenhilfe

Aktuell wird durch diverse Einrichtungen und Organisationen bereits Hilfe und Unterstützung geboten. Diese reichen von meist akuten Angeboten zur Deckung der existenziellen Bedürfnisse bis hin zu mittel-/längerfristig ausgerichteten Angeboten wie Beratungsstellen.

- Ausgaben von Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln oder Textilien

- Tagesaufenthalte mit Gelegenheit, zu duschen oder Wäsche zu waschen

- Neue, mobile Konzepte wie der Duschbus von GoBanyo oder die Mobile Bullysuppenküche in Hamburg

- spezielle Angebote als Erfrierungsschutz im Winter, wie zum Beispiel Kältebusse und saisonale Notunterkünfte

- aufsuchende und unterstützende Sozialarbeiter auf der Straße

- Ambulante und stationäre Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe

- Beschäftigungsangebote (z.B. Verkauf von Straßenzeitungen wie Hinz&Kunzt)

- Fachberatungsstellen für Obdachlose, Süchtige oder Menschen in kritischer finanzieller Lage

- Fachstellen zur Wohnungssicherung (z.B. Wohnungsamt)

- Notunterkünfte und betreutes Wohnen

Es entsteht die Frage, wieso es in einem Sozialstaat wie Deutschland immer noch Obdachlose gibt und wieso diese die sozialen Leistungen nicht in Anspruch nehmen. Unter anderem stecken dahinter die beschriebenen strukturellen Probleme in der Bekämpfung der Obdachlosigkeit. Betrachten wir zudem die oben aufgeführte Liste, sind weniger Hilfestellungen zu finden, die Obdachlosen mittel-/ langfristig aus ihrer problematischen Situation helfen und begleiten.

Viele der akuten Angebote nehmen Obdachlose in der Regel in Anspruch, da diese ihre existenziellen Bedürfnisse decken. Aber auch hier gibt es Vorbehalte bzgl. der Akzeptanz einiger kurzfristiger Angebote. Als Beispiel betrachten wir hier das Angebot der Notunterkünfte und die damit verbundenen Vorbehalte von Obdachlosen:

- Verbot für Hunde/Haustiere, die sich in einigen Fällen als treue Wegbegleiter erweisen

- Verbot von Drogenkonsum, was vor allem bei Abhängigkeiten ein Problem darstellt

- Angst vor möglicher Gewalt / Diebstahl durch andere Bewohner

- Geltende Regeln wie etwa bestimmte Einlasszeiten für die Notunterkunft

- mangelnde Privatsphäre

Fazit

Ein Blick auf die Gründe für Obdachlosigkeit zeigt, dass die wenigsten Betroffenen sich für ihre Lebenssituation entschieden haben und Opfer von Schicksalsschlägen sind. Es ist wichtig, die Bedrohung auf Obdachlosigkeit erst gar nicht entstehen zu lassen und gleichzeitig an der nachhaltigen Auflösung des Problems zu arbeiten. Zunächst kann in der Prävention daran gearbeitet werden, dass Menschen in kritischen Situationen durch proaktive Beratung und Betreuung geholfen wird, gar nicht erst in den Abwärtssttrudel geraten. Außerdem kann auf einem höheren Level der soziale Wohnungsbau verstärkt werden und Bedürftigen damit bezahlbare Wohnungen zu Verfügung gestellt werden.

In Bezug auf bereits Obdachlose sollten Einrichtungen zur Sicherung der existenziellen Bedürfnisse weiterhin gefördert werden; allerdings sind zusätzlich nachhaltigere Unterstützungen gefragt, die Betroffenen eine Perspektive aus der Armut geben und sie vor allem in den ersten Schritten aus der Obdachlosigkeit begleiten. Das könnte so aussehen, dass die bereits aktiven Sozialarbeiter in einen intensiveren Austausch mit Obdachlosen gehen und sich mit ihnen, über die kurzfristige Sicherstellung von Existenzbedürfnissen hinaus, mittelfristig und geplant aus der Obdachlosigkeit arbeiten. Das wird zwar auch heute schon angestrebt – jedoch hat die kurzfristige Deckung der existenziellen Bedürfnisse, vor allem bei kritischen Verfassungen der Obdachlosen, meist Vorrang – das beansprucht die ohnehin knappen Ressourcen auf der Seite der Sozialarbeiter zu einem großen Teil. Durch erhöhte Unterstützung bei der Deckung der existenziellen Bedürfnisse durch ehrenamtliche Helfer könnten sich die ausgebildeten Sozialarbeiter eher der mittelfristigen Unterstützung der Obdachlosen widmen.

Im nächsten Beitrag aus der Reihe „einfach helfen“ zeigen wir euch daher diverse Möglichkeiten, wie ihr persönlich im Kampf gegen die Obdachlosigkeit aktiv werden könnt.

Weitere Beiträge findet ihr in unserem Blog.

Links zum Nachlesen

- Europäische Kommission – Obdachlosigkeit:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1061&langId=de - Malteser – Obdachlose in Deutschland – Ursachen und Auswege.

https://www.malteser.de/aware/hilfreich/obdachlose-in-deutschland-ursachen-und-auswege.html - Der Westen – “Fall Elli: Warum viele Obdachlose die Not-Unterkünfte nicht nutzen”:

https://www.derwesten.de/region/fall-elli-warum-viele-obdachlose-die-not-unterkuenfte-nicht-nutzen-id209188451.html - Aktion Obdachlosenhilfe – Gründe der Obdachlosigkeit:

https://www.aktion-obdachlosenhilfe.de/Gr.ue.nde-der-Obdachlosigkeit.htm - Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – Soziale Wohnungspolitik

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Ministerium/Veroeffentlichung-Wissenschaftlicher-Beirat/gutachten-wissenschaftlicher-beirat-soziale-wohnungspolitik.pdf?__blob=publicationFile&v=4